- 会社情報

- ニュース

- 事業・製品

- 研究開発

- 株主・投資家情報

- サステナビリティ

- 採用情報

閉じる

日本化薬グループは、化学産業界の自主的な環境・健康・安全を確保する活動であるレスポンシブル・ケアの理念に基づき、「環境・健康・安全と品質に関する宣言」を制定し、化学メーカーとしての責任を果たすとともに、サステナブルな社会の実現に貢献します。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、太陽光発電や高効率な大型ガスコージェネレーションシステムの導入、MFCA※1手法の活用等の施策を積極的に進めています。2024年度は、これらの気候変動に対する取り組みや透明性の高い情報開示が評価され、CDP※2気候変動分野において最高評価の「Aリスト」企業に選定されました。さらに、TCFD※3に基づく情報開示に続き、2025年7月にはTNFD※4の開示フレームワークに基づき、自然資本および生物多様性に関する情報を開示しました。

また、ガバナンスの強化にも取り組んでいます。2025年4月に品質経営推進部、生産技術部、環境安全推進部を統合し、RC・技術統括部を新設しました。新しい体制のもと、安全衛生、品質、環境に対する外部要求の変化に迅速かつ効率的に対応していきます。

これからも、従業員、お客様、お取引先、株主・投資家、地域社会、すべてのステークホルダーのみなさまと一緒に発展していけるように、日本化薬グループ一体となってレスポンシブル・ケア活動を推進します。

取締役常務執行役員

テクノロジー統括管掌役員

加藤 康仁

日本化薬グループは、KAYAKU spiritとレスポンシブル・ケア※精神のもと、環境保全、安全衛生の確保および品質保証の維持・向上に努めるため「環境・健康・安全と品質に関する宣言」を制定し、グループ全体で活動を推進しています。本宣言は、派遣社員、請負事業者を含めた日本化薬グループで働くすべての従業員に適用します。

1995年11月7日 制定

2017年5月22日 改定

2024年1月31日 改定

私たち日本化薬グループは、KAYAKU spirit「最良の製品を不断の進歩と良心の結合により社会に提供し続けること」に基づき、「生命と健康を守り、豊かな暮らしを支える」持続可能な社会の実現に貢献する企業として活動します。

日本化薬株式会社 代表取締役社長

日本化薬グループ各社が「安全をすべてに優先させる」取り組みを共通の認識とし、国内だけでなく海外現地の法令遵守をはじめとする環境・安全に関わる事故災害の未然防止を図ること、またKAYAKU spiritの実現に向け「環境・健康・安全と品質に関する宣言」に沿って日本化薬グループの従業員全員でレスポンシブル・ケア活動を進めています。

「日本化薬グループ レスポンシブル・ケア年度方針」は、2019年度以降継続して取り組むべき方針をベースにして、30秒巡視および定点観察による不安全行動の顕在化に重点を置いた安全衛生活動、リスクアセスメントに重点を置いた中央環境安全衛生診断の推進、ならびに2030年度までの中期環境目標達成に向けた脱炭素化を念頭においた目標を中心に作成し、毎年国内グループ会社も交えて確認しています。なお2025年度の方針に追加された項目の主なものとしては、労働安全衛生法およびその規則の一部改正への対応に重点を置いた診断方法の実施が挙げられます。

日本化薬グループでは、この方針により今後もレスポンシブル・ケア活動を進めていきます。

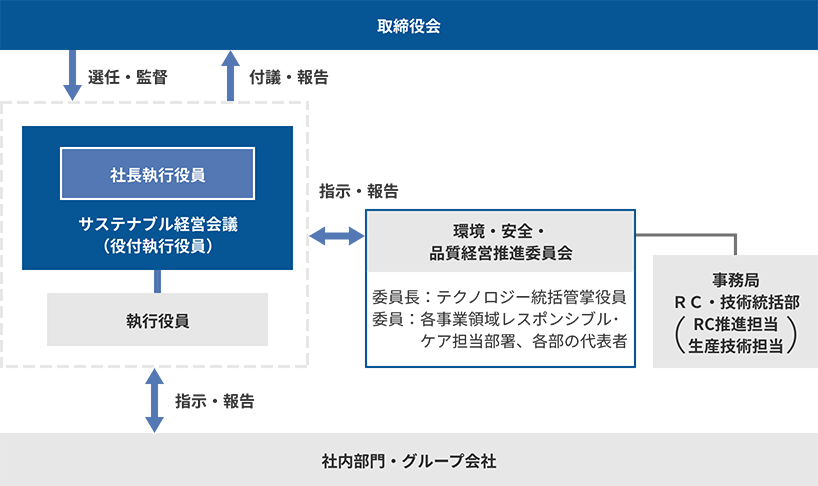

日本化薬グループでは、社長執行役員を議長とするサステナブル経営会議の専門委員会として「環境・安全・品質経営推進委員会」を設置し、日本化薬グループのレスポンシブル・ケア活動を統括しています。

環境・安全・品質経営推進委員会は各事業領域のレスポンシブル・ケア活動を担当する部署および事業領域に属さない一般管理部門の各部の代表者により構成され、レスポンシブル・ケア方針に基づく活動の実施状況および活動における問題点、その対応状況、次年度の方針案、気候変動に係る課題解決のための方針案および施策案などについて審議を行い、サステナブル経営会議への報告および答申を行います。

RC・技術統括部では、組織的な活動として日本化薬各事業場およびグループ会社の中央環境安全衛生診断を実施し、環境・安全・品質経営推進委員会に結果を報告しています。

日本化薬は各事業場および一部のグループ会社に対して、レスポンシブル・ケア監査を年間計画に基づき「中央環境安全衛生診断」として実施しています。中央環境安全衛生診断は、環境・安全・衛生に十分配慮した事業活動が正しく行われていることをチェックして、問題点があれば改善を促す仕組みです。

中央環境安全衛生診断は、レスポンシブル・ケア、環境保全、保全防災、物流安全、生物多様性、労働安全、コンプライアンス、健康管理の充実、化学物質管理等の項目を診断し、改善の助言・提案を行うことにより、コンプライアンス違反、不正または錯誤の発生を予防し、環境・健康・安全の維持と改善を図り、日本化薬およびグループ会社の内部統制システムの構築、維持、改善に資する機能を果たしています。

RC・技術統括部長(チーム長)、RC・技術統括RC推進担当員(診断員・事務局)、労働組合本部で構成されています。

被診断事業場の規模や前年度診断結果の判断により、1~2年に1回の頻度で実施しています。また診断結果の内容やその後の状況によりフォローアップ診断を実施することがあります(2024年度はフォローアップ診断の実施なし)。

診断結果は以下の区分でフィードバックをしています。

診断結果は被診断事業場・グループ会社、関連する事業部、環境・安全・品質経営推進委員会、監査部に報告します。またこれを受けて、被診断事業場・グループ会社は診断で見いだされた問題点について、計画的に改善を実施してPDCAを回します。

| 被診断事業場・グループ会社 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|

| 工場 | 7 | 7 | 7 | |

| 研究所・事務所 | 4 | 1 | 1 | |

| 国内グループ会社 | 事業場内 | 3 | 3 | 3 |

| 事業場外 | 1 | 1 | 1 | |

| 海外グループ会社※ | 3 | 1 | 2 | |

| 合計 | 16 | 13 | 14 | |

| 区分 | レスポンシブル・ケア進度確認表、法令対応等 | 現場点検 |

|---|---|---|

| 良い点 | 17 | 23 |

| 指摘事項 | 2 | 3 |

| 気づき事項 | 23 | 64 |

| 提案・要望等 | 21 | 38 |