- 会社情報

- ニュース

- 事業・製品

- 研究開発

- 株主・投資家情報

- サステナビリティ

- 採用情報

閉じる

近年、世界各地で異常気象が発生し、自然環境が損なわれるなど、気候変動に対する危機感が高まる中、COP27(第27回気候変動枠組条約締約国会議)において、世界的に脱炭素化の流れが加速し、日本政府もパリ協定に基づくグリーン成長戦略として、2050年カーボンニュートラルを宣言しました。日本化薬グループもこれに賛同し、2020年に策定した2℃水準の「2030年度中期環境目標」を1.5℃水準に改定し、その先を見据えた2050年度カーボンニュートラルの達成を最終目標としました。

日本化薬グループは気候変動対応として、徹底した省エネの実施や生産プロセスの最適化に加え、太陽光発電などのCO2排出の少ない電源の導入や再生エネルギー由来の低排出係数の電力への切り替えにより、大幅な温室効果ガス排出量の削減を図るとともに、脱炭素社会実現に貢献する製品の提供や、サプライヤーエンゲージメントを通じてバリューチェーン全体での脱炭素化を目指します。

日本化薬グループは、代表取締役社長を議長とするサステナブル経営会議において、将来の気候変動対応を含む事業計画等の審議および活動状況の総括・評価を行っています。これらの審議、総括・評価の結果を取締役会へ報告し、取締役会の監視・監督を受ける体制としています。

また、サステナブル経営会議の専門委員会の1つとして、気候変動対策の推進を統括する環境・安全・品質経営推進委員会(委員長:テクノロジー統括管掌役員)を組織し、グループ横断的な視点から、気候変動に関する課題についてより深めた議論を行っています。

日本化薬グループでは、複数の事業をグローバルに展開しており、事業分野ごとにさまざまなリスクと機会を有しています。気候変動がもたらす各事業への影響を特定するため、TCFD提言に沿ってグループ全体の気候関連のリスクを評価し、さらに事業分野ごとの機会を検討しました。気候関連のリスクと機会を特定するにあたっては、リスクが出現する時期を以下のように定義しています。

| 期間 | 採用した理由 | |

|---|---|---|

| 短期 | 2022年度~2025年度の4年間 | 中期事業計画KAYAKU Vision 2025(KV25 )の期間 |

| 中期 | 2030年度まで | 日本化薬グループの中期環境目標で定める2030年度目標に合わせる |

| 長期 | 2050年度まで | 国のNDC目標年に合わせる |

気候関連の事業リスクについては、1.5℃シナリオと4℃シナリオの2つのシナリオに関して、IPCCによる代表的濃度経路に関する将来シナリオ(RCP2.6,8.5シナリオ)、並びにIEAによるに持続可能な発展シナリオ(SDS)および公表政策シナリオ(STEPS)に基づいています。

| カテゴリー | 主なリスク | リスク 出現時期 |

財務影響 | 主な対策 |

|---|---|---|---|---|

| 政策および法規制 | 排出規制強化の影響による操業コスト増大 | 短期~長期 | 中 |

|

| 電力およびLNG等の価格上昇 | 短期~長期 | 中 | ||

| 排出規制強化の影響による原料価格上昇 | 短期~長期 | 大 |

|

|

| 市場・評判 | 環境情報開示およびLCA算定等のコスト増加 | 中期~長期 | 小 |

|

| カテゴリー | 主なリスク | リスク 出現時期 |

財務影響 | 主な対策 |

|---|---|---|---|---|

| 急性的・慢性的な物理的リスク | 台風、大雨、高潮等による洪水被害によるコスト増加 | 短期~長期 | 中 |

|

| 水不足による操業への影響 | 中期~長期 | 小 |

|

|

| 気温上昇による労働生産性の低下 | 中期~長期 | 小 |

|

| 事業分野 | 事業環境 | 機会 | 機会 創出時期 |

財務 影響※ |

|

|---|---|---|---|---|---|

| セイフティシステムズ | 各国・地域での温室効果ガス排出規制強化 |

|

|

短期~長期 | 大 |

| ポラテクノ |

|

短期~長期 | 中 | ||

| 機能性材料 |

|

|

短期~長期 | 大 | |

| 色素材料 |

|

短期~長期 | 大 | ||

| 触媒 |

|

中期~長期 | 大 | ||

| 医薬 |

|

|

短期~中期 | 小 | |

| アグロ |

|

中期~長期 | 小 | ||

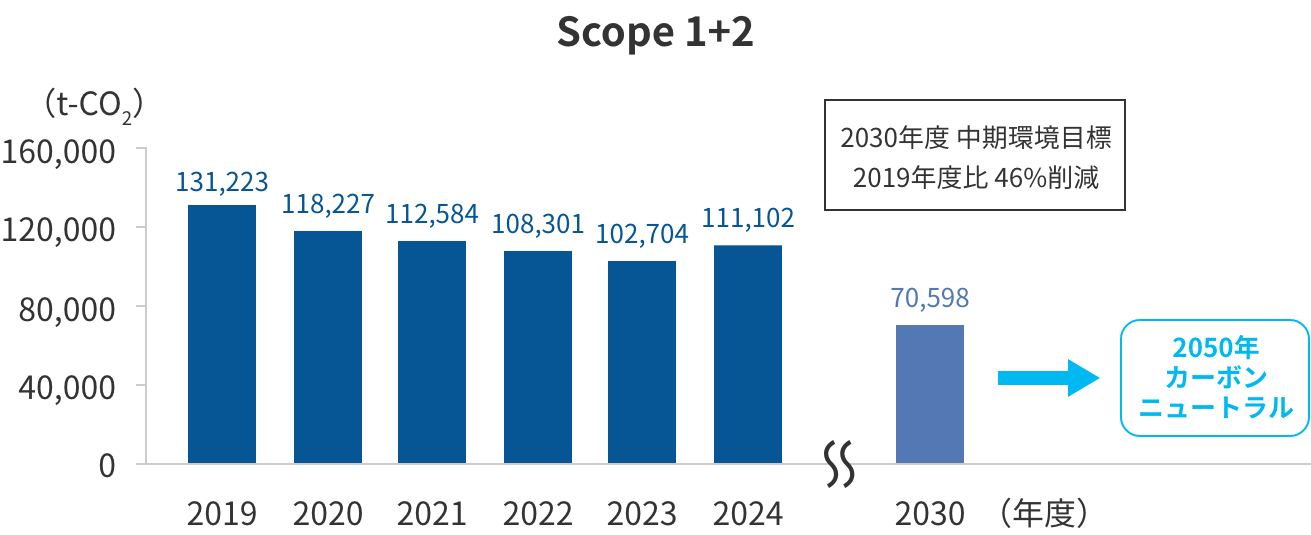

気候変動のリスクに対する指標として、日本化薬グループ全体で2030年度の温室効果ガス排出量(Scope1+2)を2019年度比32.5%以上削減することを目標として推進してきましたが、2024年4月に中期環境目標を1.5℃水準に改定し、事業活動で排出する温室効果ガス排出量(Scope 1、2)を2030年度までに46%削減(2019年度比)します。この目標達成のためには、まず2025年度より温室効果ガス排出量の毎年4.2%削減を目指します。2050年度には、Scope1+2カーボンニュートラルを達成するために、水素やアンモニアなどのグリーンエネルギーへの転換に向けた事前調査を行っています。

また、今後Scope3も含めた削減目標を設定するため、製品別排出量算定(カーボンフットプリント)を見据えたScope3算定集計方法の精度向上を実施しており、2022年度からScope1+2+3の集計結果について、第三者検証を受審しています。Scope3を削減するために、お取引先と連携してサプライチェーン全体での環境負荷低減にも力を入れていきます。

2015年開催のCOP21において採択された「パリ協定」では、産業革命前からの世界の平均気温上昇を「2℃未満」に抑え、また「1.5℃未満」を目指す努力をすることを目的として、各国が国家レベルでのCO2排出削減目標を約束しています。日本化薬グループもこれに沿った中期環境目標として、当初2℃水準であった目標を、2024年4月に1.5℃水準に改定しました。これにより、「Scope1+2排出量を2030年度までに2019年度比で46%以上削減すること」を目標に、日本化薬グループ全体で温室効果ガス排出量削減に取り組んでまいります。

日本化薬グループでは、省エネの実施や生産プロセスの最適化に加え、太陽光発電などのCO2排出の少ない電源の導入や再生エネルギー由来の低排出係数の電力への切り替えに取り組んでいます。2030年度中期環境目標の指標であるScope 1+2は以下のように推移しており、年々減少傾向にあります。

【Scope 1】事業者自ら所有または管理する排出源から発生する温室効果ガスの直接排出量(燃料の使用、製造プロセスからの排出など)

【Scope 2】他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出量(購入した電力の使用など)

近年、企業が間接的に排出するサプライチェーン全体でのCO2排出量を把握して管理し、対外的に開示する動きが強くなってきています。日本化薬グループではこれまで集計して管理していたScope1およびScope2だけでなく、サプライチェーンにおけるCO2排出量:Scope3の算定を進めています。

なお2017年度より日本化薬単体でのScope3の算定を進めてきましたが、2019年度より国内および海外グループ会社まで集計の範囲を広げてScope3の算定を始めました。日本化薬グループでは、これからも引き続き環境省発行の「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」に基づき、データの集計および管理を進めることで、サプライチェーン全体のCO2排出量削減への取り組みを計画的に進めていく予定です。

【Scope3】Scope2以外の間接排出量(原材料の調達、従業員の通勤、出張、廃棄物の処理委託、製品の使用、廃棄など)

| カテゴリ | 対象範囲 | 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 購入した製品・サービス | 連結 | t-CO2e | 237,300 | 294,500 | 275,000 | 241,800 | 259,600 |

| 2 | 資本財 | 連結 | t-CO2e | 42,900 | 26,800 | 29,600 | 33,400 | 55,900 |

| 3 | Scope1, 2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 連結 | t-CO2e | 21,200 | 22,300 | 21,000 | 20,500 | 22,700 |

| 4 | 輸送・配送(上流) | 連結 | t-CO2e | 17,600 | 22,300 | 19,700 | 16,600 | 18,000 |

| 5 | 事業から出る廃棄物 | 連結 | t-CO2e | 28,800 | 31,800 | 16,200 | 10,800 | 14,700 |

| 6 | 出張 | 連結 | t-CO2e | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| 7 | 雇用者の通勤 | 連結 | t-CO2e | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,500 |

| 8 | リース資産(上流) | 連結 | t-CO2e | Scope1, 2に含まれるため算定せず | ||||

| 9 | 輸送・配送(下流) | 連結 | t-CO2e | 1,000 | 1,600 | 1,500 | 1,200 | 1,400 |

| 10/11 | 販売した製品の加工/使用 | 連結 | t-CO2e | - | - | - | - | - |

| 12 | 販売した製品の廃棄 | 連結 | t-CO2e | 23,200 | 26,400 | 23,000 | 17,600 | 17,300 |

| 13 | リース資産(下流) | 連結 | t-CO2e | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| 14/15 | フランチャイズ/投資 | 連結 | t-CO2e | - | - | - | - | - |

| 合計※1 | 連結 | t-CO2e | 375,600 | 429,300 | 389,600 | 345,000 | 393,300 | |

気候変動による物理リスクとして「洪水リスク」をあげていますが、洪水による財務影響評価は定性的な評価にとどまっていました。2023年度、定量的な評価を実施すべく、Gaia Vision社提供の高精度洪水シミュレートシステムであるClimate Visionを用い、1000年洪水、100年洪水の被害状況を把握し、国内外の全製造事業所中5拠点において洪水リスクがあることが判明しています。これら5拠点においては財務影響を国土交通省が提唱している方法に基づき算定したところ、4℃シナリオにおける100年洪水の最も財務影響が大きい拠点では約130億円相当の算定結果となりました。今後はこの財務影響の結果を基に、財務影響の精度の向上と具体的な洪水対策の強化を検討します。

日本化薬グループは、2030年度の温室効果ガス排出量(Scope 1+2)を2019年度比で46%削減する中期環境目標の達成や2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、各製造拠点で製造工程中の省エネルギー化や省資源化を進めています。この目標達成のための取り組みとして、マテリアルフローコスト会計(以下、MFCA)と太陽光発電を紹介します。

MFCAは製造工程中のエネルギーロスとマテリアルロスを抽出し、さらにこれらを明確にすることによって、継続的に生産活動による環境負荷低減を図る手法です。日本化薬ではMFCAの導入を進めることによって、製造工程中の廃棄物発生量やCO2排出量の削減などによる環境負荷低減と製造コスト削減を図っています。

コンシューマ用インクジェットプリンター用色素の製造拠点である福山工場では2018年下期よりMFCAの結果を基に、ラボ検討及び実機での効果検証を行った結果、廃溶剤から溶剤を蒸留回収する効果を確認し、回収溶剤を製造に再利用するフローに変更しました。これにより、外部焼却廃棄物量と溶剤購入量を削減し環境負荷低減に加え、コスト削減の面でも大きな効果が得られました。

MFCAは他の製造拠点にも展開し、2019年には東京工場と厚狭工場、さらに2020年度には鹿島工場、2021年には上越工場においても導入し、2023年度までに国内の製造工場において、MFCAの導入が完了しました。MFCA手法の活用により、さらなる環境負荷低減と製造コスト削減を推進しています。最終的にはグループ全体への展開を目指していきます。

日本化薬はCO2排出の少ない電源導入や再生可能エネルギー由来の低排出係数の電力への切り替えとして、太陽光発電の導入により、大幅な温室効果ガス排出量の削減を図っています。

2023年3⽉には福⼭⼯場へ太陽光発電PPAモデルのオンサイト型サービスを導⼊しました。太陽光発電PPAモデルは、日本化薬の敷地や屋根などを第三者に貸与して太陽光発電設備を設置していただき、発電された電⼒を⻑期にわたり購入するモデルのことで、再⽣可能エネルギー由来の電⼒を活⽤することができ、加えて電気料⾦の削減が期待されます。福山工場に設置された太陽光発電設備で発電される電力を使用することで温室効果ガス排出量を年間731t-CO2削減できる⾒込みです。

日本化薬は福山工場以外の製造拠点でも太陽光発電PPAモデルの他、自社所有の太陽光発電設備の設置を推進していきます。

| 指標 | 対象範囲 | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| MFCA | 単体 | t-CO2 | 60.2 | 40 | 77.7 |

| 太陽光発電 | 単体 | t-CO2 | - | 658 | 683 |

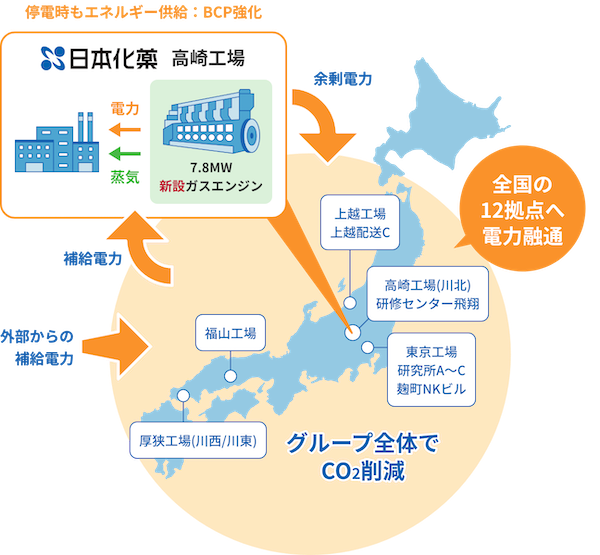

2025年4月、日本化薬グループ国内12拠点で医薬・化学業界向け初となる「多拠点一括エネルギーネットワークサービス」の稼働を開始しました。高崎工場に新たに大型のガスコージェネレーションシステム設置し、発電した電力と熱を供給するとともに、余剰電力を日本化薬グループの国内12拠点に融通します。

今回新設された大型のガスコージェネレーションシステムは、約17,000世帯相当※1の発電能力を有し、日本化薬グループの12拠点へ電力融通することでCO2排出量の大幅な削減を実現します。また、ガスコージェネレーションシステムのBOS(ブラックアウトスタート)※2機能により、電力系統の停電時にも高崎工場の電力と熱の供給を継続することができ、レジリエンス強化にも貢献します。

本取り組みにより、供給対象となる拠点のCO2排出量を約45%(2023年度比)※3、高崎工場のエネルギー使用量を約18%(2021年度比)削減できる見込みです。都市ガスなどを利用して発電するガスコージェネレーションシステムは、発電と同時に発生する熱を有効利用することでエネルギーを無駄なく利用できます。高崎工場では、製品製造時に熱を多く使用するため、発電施設を工場内に持つことで発生する熱を無駄なく活用でき、より高いエネルギー効率の実現やカーボンニュートラルに向けたトランジションに大きく貢献することができます。

日本化薬グループは、今後もCO2削減を進めるとともに、脱炭素社会実現に貢献する製品の提供することで、バリューチェーン全体での脱炭素化を目指してまいります。

中長期的に当社内において独自にCO2価格を設定することで各事業領域におけるCO2排出削減を促し、脱炭素投資・対策を推進する社内制度設計について、検討および準備を開始します。

日本化薬は国内・海外の各拠点において気候変動やエネルギー使用量削減などに関する法律や規制(国内の場合は「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」や「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」など)や政策等を支持し、これらへの対応を適切に行っています。

また、当社は省エネ法における特定事業者であり、エネルギー原単位年平均1%削減の努力義務があります。毎年、事業場毎にエネルギー原単位削減目標を設定し、各種省エネ施策を展開することによりエネルギー原単位の削減を達成しています。省エネ法の事業者クラス分け評価制度においては、2024年度はSクラス評価(目標達成)でした。

日本化薬グループは日本化学工業協会に所属しており、当社の代表取締役社長は協会の監事に就任しています。日本化学工業協会は、日本経済団体連合会が取り組む「カーボンニュートラル行動計画(旧低炭素社会実行計画)」に参画しています。当社は、「カーボンニュートラル行動計画」の趣旨に賛同し、2030年を目標年とする「カーボンニュートラル行動計画」に参加しています。

当社は、気候変動戦略において業界団体の立場と一貫性を持たせるため、気候変動に関する経済産業省、環境省、厚生労働省などの政府系主催のセミナーや、業界団体主催のセミナー等に参加し情報収集するとともに、各種関連団体等に委員として参画し気候変動に関して討議し、それらの内容を社内に共有しています。さらに、その内容について、当社の立場・考えに沿っているかを確認しており、また齟齬がある場合は、当社RC・技術統括部で協議したのち、テクノロジー統括管掌役員を委員長とした環境・安全・品質経営推進委員会を通じて調整を図ります。このプロセスを通じて、当社の気候変動戦略と業界団体との活動を一致させています。

日本化薬グループは、企業の気候変動リスクに関する情報公開プログラムCDPに2020年から回答しています。2025年に実施されたCDPの質問書に対する回答の結果、気候変動レポートにおいてAスコア、水セキュリティレポートにおいてA-スコアを得ています。