- 会社情報

- ニュース

- 事業・製品

- 研究開発

- 株主・投資家情報

- サステナビリティ

- 採用情報

閉じる

日本化薬は、国際的な化学物質管理の枠組みGFC(Global Framework on Chemicals)に沿って、化学物質の製造と使用による人の健康や環境への悪影響の防止・最小化を目指します。

化学物質を使って便利に豊かに暮らすには、化学物質の性質をよく知り、正しく管理しなければなりません。特に人の健康や環境に悪影響を及ぼす懸念がある化学物質(環境負荷物質)の管理と削減は、化学メーカーの社会的責任として重要であり、生産プロセス改善による有害化学物質の排出削減やバリューチェーン全体を通じた製品含有化学物質の管理に組織的・体系的に取り組みます。

また、化学物質の取り扱い作業を原因とした労働災害を防止するために、改正労働安全衛生法で強化されたリスクアセスメントに基づき、有害物質ばく露防止対策など、自律的な化学物質管理の安全管理を推進します。

日本化薬はサステナブル経営体制のもと、環境・安全・品質経営推進委員会を設置し、日本化薬グループのレスポンシブル・ケア活動を推進しています。

事業活動においては、各事業領域の責任者の下、化学物質管理に関する重点課題と具体的な活動計画を策定し、適切に化学物質を管理しています。

日本化薬では、新規作業・設備の導入時および、既存作業・設備の変更時に安全審査によるリスク評価を実施し、その評価結果に基づく安全対策を行っています。また、化学プロセスや反応設備に対し安全性評価を行い、危険要因を分析しています。

化学物質製造・取り扱いにおけるリスク低減対策においては、2016年に施行された改正労働安全衛生法による化学物質の製造・取り扱いを行う事業場でのリスクアセスメント義務化を背景に、実施義務対象物質や危険有害性物質を取り扱う新規・変更作業など、安全審査の際に日本化薬独自に構築したデータベースを用いたリスクアセスメントおよびリスク低減対策を実施しています。2024年以降の改正安衛法のリスクアセスメント対象物質拡大に対しても、データベースを改修し、法改正の内容に適合したリスクアセスメントを実施し、一元管理を行い、全社的なリスクマネジメントを推進します。

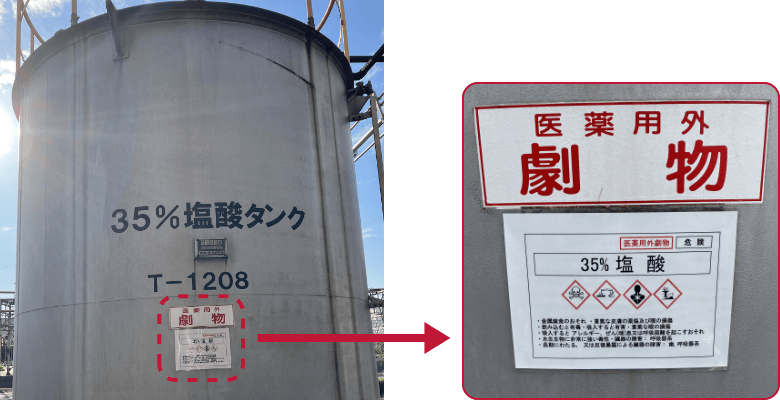

GHSの絵表示を化学物質の取り扱い場所に貼付して、作業者がばく露するおそれのある化学物質の危険有害性を認識できるようにしています。

日本化薬は「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」の届出対象に該当する化学物質の排出を削減するために、処理装置の設置や原材料の転換などの対策を推進しています。

PRTR法の届出排出量は以下の通り推移しています。

| 指標 | 対象範囲 | 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024※2 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PRTR対象物質排出量 | 大気 | 単体 | トン | 16.8 | 25.2 | 38.7 | 32.9 | 27.2 |

| 水域 | 単体 | トン | 9.1 | 14.7 | 51.4 | 75 | 1.6 | |

| 土壌 | 単体 | トン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 合計※1 | 単体 | トン | 25.9 | 39.9 | 90.1 | 107.9 | 28.8 | |

世界各国で加速している規制強化の動きに適切に対応するために、当社では、事業領域ごとに関連法規・業界基準に基づいた管理の仕組みを構築し運用しています。製品設計段階から、原料や部品に含まれる懸念化学物質の削減に取り組み、人の健康や環境へのリスクを最小化するよう努めています。

セイフティシステムズ事業部では、製品への含有を禁止または把握すべき化学物質を明確にするために、GADSL※に基づいて、開発・設計、調達、生産・物流の各段階を通じて懸念化学物質を厳重に管理するとともに、使用の削減に取り組んでいます。GADSLは、日欧米の主な自動車、部品、化学メーカーでまとめた業界標準の懸念化学物質リストで「すべての用途において禁止」「使用目的によって禁止もしくは申告を要求」「閾値を超えて使用する場合は申告を要求」などに分類されています。

ファインケミカルズ事業領域では、「製品含有化学物質管理規程」および「環境影響物質一覧表」で環境や人の健康に悪影響を与える物質として当社製品への含有を管理する物質を「環境影響物質」と定義し、その含有管理について定め、事業領域で取り扱う製品の設計・開発、購買、製造、出荷の各段階における製品含有化学物質に関する取り扱いに適用しています。環境影響物質一覧表はREACH Annex XVII収載物質(制限物質)、REACH SVHC(認可対象候補物質)、RoHS指令規制物質、化審法 第一種特定化学物質など国内外の規制を踏まえて適時更新し、サプライチェーンを通じた含有化学物質情報の収集に役立てています。

また、事業領域として例外なく含有を禁止する物質、削減・代替する物質について製品含有化学物質管理規程に定め、製品に含まれる懸念化学物質の削減、代替、廃絶に取り組んでいます。

世界の化学物質の法規制は、かつての物質の危険有害性のみに基づいた規制から危険有害性とばく露量の組み合わせに基づくリスクベース規制への転換が進んでいます。各国の化学物質登録制度においても、従来は新規化学物質が主な規制対象でしたが、既存化学物質についてもその危険有害性や環境への影響の評価と適切な管理が求められるようになっています。特にEUのREACH規則※1、韓国の化評法※2、台湾の毒物及び懸念化学物質管理法はいずれも新規化学物質と既存化学物質の登録を求めており、リスク評価に必要な製造・輸入量、用途、使用方法などの情報やサプライチェーン情報などの収集と管理が必要です。

このように複雑化、高度化が進む化学物質管理に対応するため、ファインケミカルズ事業領域では品質保証本部に化学物質管理部を設置し、①国内外化学物質登録制度への対応、②各国化学品法規制動向の把握、対策立案および関係部署への周知・対応指示、③製品SDSおよび製品ラベルの管理などを統括・支援しています。

GHS※1は化学物質の分類とラベル表示の国際的な標準を提供していますが、SDS(Safety Data Sheet: 安全データシート) やラベルに関する制度や規格は国ごとに異なります。また、化学物質の取扱者にその危険有害性を明確に伝達するため各国言語での情報提供が求められています。

ファインケミカルズ事業領域では、豊富な対訳、各国法規情報、物性・毒性情報を搭載したSDS作成システムで各国の法令・規格に適合したSDSの提供とラベル表示に対応しています。日本の労働安全衛生法やJIS規格、EUのCLP規則※2、米国のHCS※3などの相次ぐルール改正に対して、SDS・ラベルの改定を効率的かつ正確に行えるようシステムの安定運用に努めています。当社の製品を安全・安心にお取り扱いいただくために、すべての製品の使用化学物質について顧客や関係者などへSDSを提供し、重要な情報をサプライチェーン内で伝達しています。 なお、SDSはお問い合わせフォームより都度ご請求いただけるようになっています。

日本化薬では、工場ごとの階層別教育プログラムを作成し、安全意識向上を目的に化管法・安衛法・毒劇法のいわゆるSDS三法などの化学品法規制の教育内容の充実を図っています。

日本化薬グループは日本化学工業協会に所属しており、LRIの活動についても1999年から賛同しています。研究資金の一部負担などを通じて貢献するとともに委員会にも出席しています。

LRIとはLong-range Research Initiative(長期自主研究)の略で、日米欧の化学産業界(日本化学工業協会、米国化学協議会、欧州化学工業連盟)の協力下で進められている活動です。ICCA(International Council of Chemical Associations)の自主活動のひとつであり、内分泌かく乱作用、神経毒性、化学発がん、免疫毒性、リスク評価の精緻化に焦点をあて、人の健康や環境に及ぼす化学物質の影響に関する研究を長期的に支援しています。