- 会社情報

- ニュース

- 事業・製品

- 研究開発

- 株主・投資家情報

- サステナビリティ

- 採用情報

閉じる

近年、気候変動に加え、自然資本や生物多様性の喪失に伴う生態系サービスの劣化が、企業活動にも深刻な影響をもたらす課題として注目されています。企業が自然資本に依存すると同時に、その活動が自然に対して多大な影響を及ぼしているとの認識も高まりつつあります。

こうした背景のもと、2022年に開催された国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)では、新たな世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、2050年ビジョンとして「自然と共生する世界」の実現が掲げられました。また、2030年に向けたグローバルターゲットでは、企業に対して事業と自然環境との依存・影響関係ならびにそれに伴うリスクと機会の評価および情報開示が求められています。

日本化薬グループはこうした考えに賛同し、「自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)」のフレームワークに基づき、当社グループの事業が自然資本にどのように依存し、どのような影響をもたらしているかを特定・評価しています。また、これにより生じ得る自然関連リスクおよび事業機会についても継続的に分析・検討しています。

今後も、持続可能な原材料の調達や、生産プロセスにおける水資源利用の効率化、化学物質の使用削減を通じ、自然資本の保全とレジリエンス向上に取り組んでまいります。そして、自然と共生する持続可能な社会の実現を目指します。

日本化薬グループは、サステナビリティ課題のうちの環境側面として、気候変動への対応に加えて、「排水・廃棄物の削減」や「水資源利用の効率化」など、自然資本の持続可能な活用をサステナビリティ重要課題と位置付けています。これらの課題は、気候変動対応と同様の推進・監督体制のもとで管理されています。

水資源の利用や廃棄物・汚染物質の排出をはじめとする自然資本関連の取り組みは、代表取締役社長を議長とする「サステナブル経営会議」において、気候変動対応とあわせて事業計画の審議や活動状況の総括・評価が行われます。審議結果は取締役会に報告され、取締役会の監視・監督を受ける体制となっています。

また、サステナブル経営会議の専門委員会のひとつである「環境・安全・品質経営推進委員会」(委員長:テクノロジー統括管掌役員)は、気候変動対策を含む環境関連の施策全般を統括しており、グループ横断的な視点から、自然資本や生物多様性に関する課題についてより深めた議論をしています。

自然関連の取り組みを推進する上ではステークホルダーとの連携や操業地の地域社会への配慮が重要であると考え、国際的な人権規範に基づき「日本化薬グループ人権方針」のもと、人権尊重をサステナブル経営の基盤と位置づけ、事業活動全体においてその実践に努めています。

本方針は、すべてのお取引先(ビジネスパートナー)にも順守を求めており、地域住民の安全や健康への配慮のため、汚染の予防や水ストレスへの対応を含む人権影響評価を実施し、国際基準に則ったリスクの回避・軽減を図っています。

また、鉱物資源の調達においては「責任ある鉱物資源に関する方針」を策定し、紛争地域や高リスク地域からの原料調達を回避することで、人権侵害や環境破壊、不正への加担を防止しています。お取引先にはガイドブックの説明会や同意書への署名を依頼しており、国内では購買実績上位90%の取引先および新規取引先を対象に、サステナブル調達に関するアンケートを実施しています。

先住民族や地域社会を含む事業に関わるすべてのステークホルダーへの人権尊重体制の整備は、段階的に進めている状況であり、今後人権デュー・ディリジェンスの対象範囲拡大を目指してまいります。

(人権デュー・ディリジェンスの詳細はこちら、サステナブル調達の詳細はこちらをご覧ください)

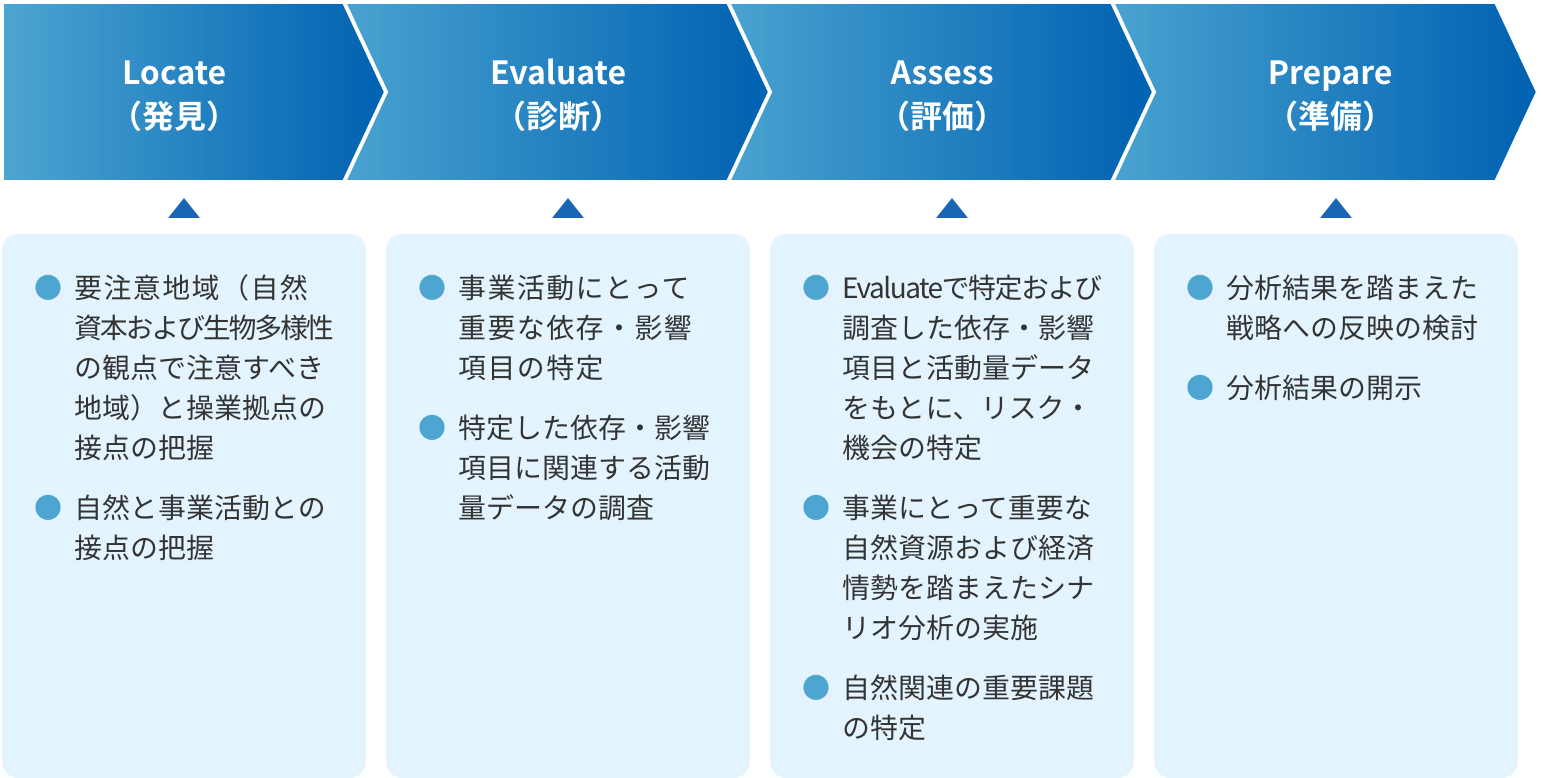

日本化薬グループでは、複数の事業をグローバルに展開しており、各事業領域が抱える自然関連のリスクと機会を把握・評価することが重要と考えています。このため、TNFDフレームワークで推奨されているLEAPアプローチを活用し、自然資本と生物多様性に関するリスクと機会の評価を実施しました。

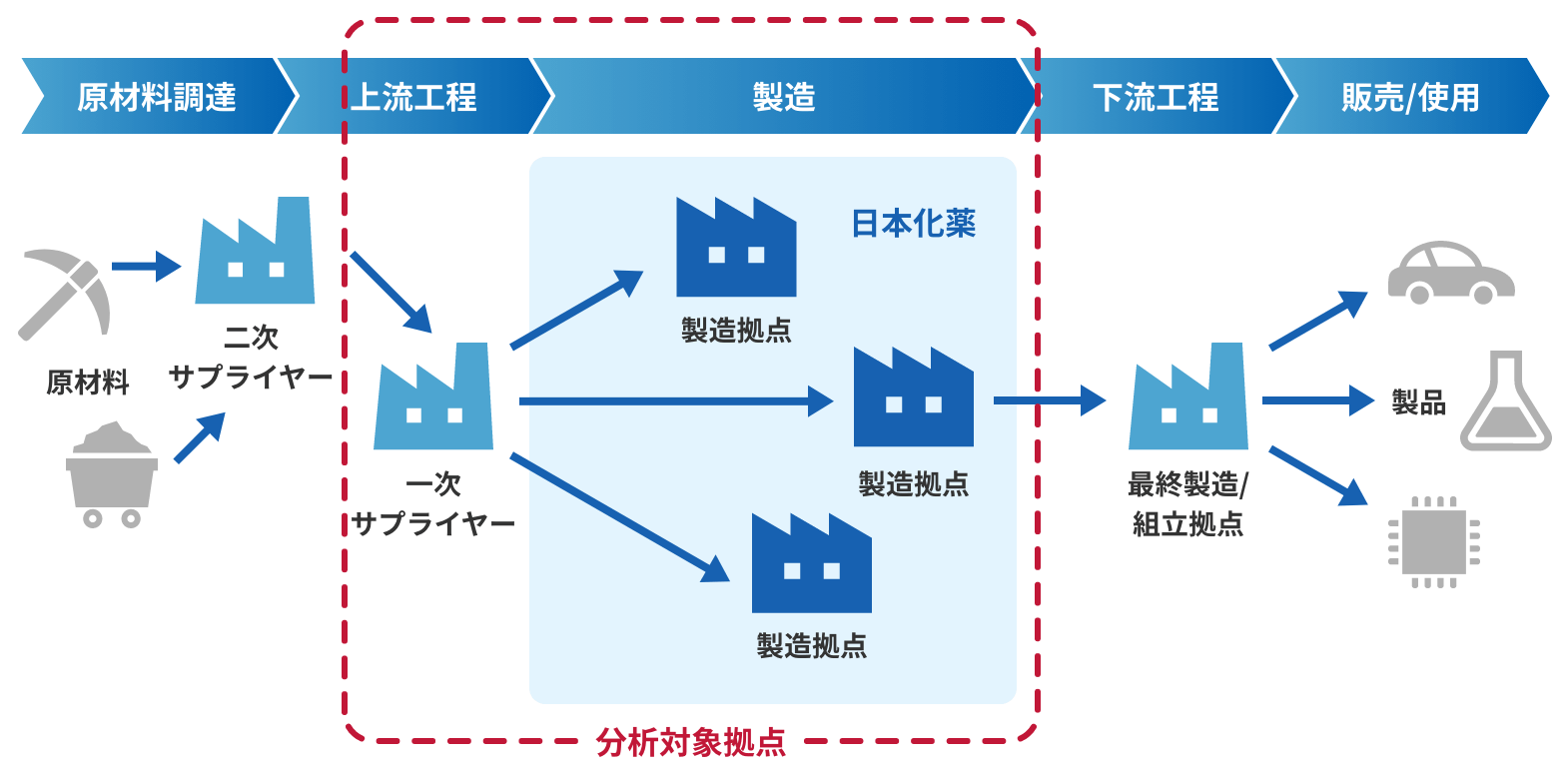

2024年度は、グループの3事業領域のうち、モビリティ&イメージング事業領域中のセイフティシステムズ事業(自動車安全部品)とファインケミカルズ事業領域を対象に分析しました。これらの事業領域は、鉱物資源など自然に大きな影響を与えるとされる原材料を使用しており、製品の加工や使用過程でも自然環境への影響が大きいと考えられるため、優先的に分析を進めました。

分析対象は、対象事業の製品を製造する工場拠点および主要サプライヤーの拠点とし、事業プロセス全体でのリスクと機会を特定しました。

自然との関係は拠点周辺の環境に大きく依存するため、「生物多様性にとって重要な地域」「生態系の十全性が高い地域」「水リスクが高い地域」の3観点で操業拠点周辺の環境を調査しました。使用したツールと対応する観点は、以下の表の通りです。

| ツール名 | 概要 | 提供/開発元 | 調査観点 |

|---|---|---|---|

| IBAT(Integrated Biodiversity Assessment Tool) | 世界中の保護地域、重要生息地、絶滅危惧種の分布情報など、生物多様性に関する信頼性の高いデータを提供するオンラインツール。 | 国際自然保護連合(IUCN) 世界自然保全モ二タリングセンター(WCMC) バードライフ・インターナショナル コンサベーション・インターナショナル |

操業拠点が生物多様性にとり重要な地域(IUCN保護区や生物多様性重要地域(KBA:Key Biodiversity Areas))に所在しているか。 |

| Global Forest Watch | 世界中の森林の減少、伐採、再生などに関する高頻度・高解像度の衛星データを提供するオンラインプラットフォーム。 | 世界資源研究所(WRI) | |

| GLOBIO Model | 土地利用、気候変動、インフラ整備などの人為的要因が生物多様性に与える影響を統合的に評価・予測する定量モデル。 | オランダ環境評価庁(PBL) | 操業拠点が生態系の十全性が高い地域に所在しているか。 |

| Aqueduct | 水リスク評価ツールであり、水ストレス、水不足、洪水、干ばつ、制度的リスクなど複数の水関連要因を評価・地図化するオンラインツール。 | 世界資源研究所(WRI) | 操業拠点が水ストレスをはじめとする物理的な水リスクが高い地域に所在しているか。 |

| Climate Vision | 洪水や高潮などの気候変動リスクをグローバルに高解像度で分析し、将来の気候シナリオに基づくリスク評価や財務影響の算定を可能にするオンラインプラットフォーム。 | 株式会社Gaia Vision | 操業拠点が洪水リスクが高い地域に所在しているか。 |

| 関連事業 | 拠点名 | 生物多様性にとり重要な地域 | 生態系の十全性が高い地域 | 物理的な水リスクが高い地域 |

|---|---|---|---|---|

| セイフティシステムズ事業 | セイフティ本社工場 | 指定保護区に所在し 生物多様性における重要性は高い |

- | - |

| 化薬(湖州)安全器材(KSH) | - | - | 水ストレスが高い地域 に所在している |

|

| カヤク セイフティシステムズ デ メキシコ(KSM) | - | - | 水ストレスが高い地域 に所在している |

|

| ファインケミカルズ事業領域 | 厚狭工場 | - | - | 洪水リスクが高い地域 に所在している |

| 東京工場 | - | - | 洪水リスクが高い地域 に所在している |

|

| 化薬化工(無錫)(KCW) | - | - | 洪水リスクが高い地域 に所在している |

|

| 無錫先進化薬化工(WAC) | - | - | 洪水リスクが高い地域 に所在している |

調査の結果は上記の表の通りであり、日本化薬グループの操業拠点においては、セイフティ本社工場(姫路)が生物多様性上の保全上重要な地域に位置していること、KSH(中国)とKSM(メキシコ)の2拠点が水ストレス地域に位置していることを特定しました。KSHとKSMでは水使用量自体は多くありませんが、水資源管理の強化が重要と認識しています。また、洪水リスクについては気候変動による影響も認識しており、TCFD開示に向けたシナリオ分析を通じて詳細に影響を分析しています。今回の対象拠点においては、厚狭工場、東京工場、KCW(中国)、WAC(中国)の4拠点が高リスクに該当し、引き続き今後の対策強化を検討してまいります。生態系の十全性の観点では、分析対象とした拠点はいずれも人の社会活動によって一定程度以上改変が進んだ土地であり、現状十全性が高い拠点は確認されませんでした。今後とも事業活動によりこれ以上の生態系の十全性が損なわれることのないよう、環境負荷低減に向けた取り組みを継続してまいります。

サプライヤーについては、調達量上位20拠点を対象に同様に分析し、環境リスクの高い地域に所在するお取引先には監査を通じて改善を促し、サプライチェーン全体での自然環境配慮を推進していきます。

日本化薬グループの事業活動が自然資本にどのように依存・影響しているかの評価にあたっては、ENCORE※を活用し、上流から自社での製造における各工程についての依存・影響をヒートマップ化しました。分析結果は以下の表の通りです。

| 活動 | 依存 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 供給 サービス |

調節・維持サービス | ||||||||||||||

| 事業 | バリューチェーン段階 | 事業活動 | 水供給 | 地球全体の気候条件 | 降雨パターン調節 | 地域的な気候条件 | 大気の浄化 | 土壌と堆積物の保持 | 固形廃棄物の浄化処理 | 水質浄化 | 水流調節 | 洪水制御 | 暴風雨緩和 | その他 (自然によるろ過) |

|

| 事業領域共通 | 上流 | 原油/ 天然ガス |

原油/天然ガス採掘 | M | H | - | L | VL | L | L | VL | M | H | L | M |

| 精製石油製品製造 | L | VL | - | L | VL | M | L | H | M | M | M | L | |||

| プラスチック製品製造 | L | VL | VL | L | VL | L | L | M | M | M | M | L | |||

| 鉱物 | 鉄/非鉄金属採掘 | H | H | VH | L | VL | M | L | VH | H | H | M | M | ||

| 第一次鉄鋼/貴金属/非鉄金属製造 | H | VL | M | L | M | L | L | M | H | M | M | - | |||

| その他の金属製品製造業、金属加工サービス活動 | M | VL | - | L | - | L | M | M | M | M | M | L | |||

| 共通 | 電子部品および基板製造 | M | VL | VL | L | VL | L | L | M | M | M | M | L | ||

| セイフティシステムズ事業 | 直接操業 | 自動車部品製造 | L | VL | VL | L | VL | M | L | M | M | M | M | L | |

| ファインケミカルズ 事業領域 |

化学品製造 | M | VL | VL | L | VL | M | M | M | M | M | M | L | ||

| 活動 | 影響 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| インプット | アウトプット | |||||||||||||

| 事業 | バリューチェーン段階 | 事業活動 | 土地利用面積 | 淡水域利用 面積 |

海底利用面積 | 水利用 | 非生物資源 利用 |

GHG排出 | 大気汚染物質排出 | 土壌・水質 汚染物質排出 |

土壌・水質 汚染栄養塩排出 |

固形廃棄物 | 妨害 (騒音、光等) |

|

| 事業領域共通 | 上流 | 原油/ 天然ガス |

原油/天然ガス採掘 | L | VH | VH | M | - | H | H | VH | - | M | VH |

| 精製石油製品製造 | L | - | - | L | - | M | H | VH | - | M | VH | |||

| プラスチック製品製造 | L | - | - | L | - | M | M | VH | - | M | M | |||

| 鉱物 | 鉄/非鉄金属採掘 | M | VH | VH | M | H | M | H | VH | - | VH | VH | ||

| 第一次鉄鋼/貴金属/非鉄金属製造 | L | - | - | M | - | H | H | VH | M | M | VH | |||

| その他の金属製品製造業、金属加工サービス活動 | L | - | - | M | - | L | L | VH | - | L | M | |||

| 共通 | 電子部品および基板製造 | L | - | - | L | - | VL | L | H | - | L | M | ||

| セイフティシステムズ事業 | 直接操業 | 自動車部品製造 | L | - | - | L | - | VL | L | M | - | L | M | |

| ファインケミカルズ 事業領域 |

化学品製造 | L | - | - | M | - | M | M | VH | - | M | VH | ||

評価結果として、セイフティシステムズ事業とファインケミカルズ事業領域に共通して生産拠点における周辺地域の土壌や河川環境の維持機能が、自然災害リスクの高低に寄与するという観点から、依存度が中程度であると示されました。また、生産活動では排水に有害物質が微量に含まれる可能性が示唆され、水中の微生物がもつ水質浄化作用への依存も中程度あるという評価結果が得られました。

また、特にファインケミカルズ事業では水資源への依存度や汚染物質排出、廃棄物、騒音などの操業による自然への影響の重要度も高い傾向が得られました。なお、これら事業活動において生じるインプットおよびアプトプットについては、既に活動量を適切に把握するとともに、操業地域の規制基準値以内に収まるよう対策ならびにモニタリングを実施しています。

バリューチェーン上流では、全体を通じて汚染物質の排出や騒音による環境への影響が大きいことが示唆されたため、要注意地域に所在するサプライヤー拠点を中心に、汚染物質や騒音の管理状況を把握することが重要であると考えております。特に、鉱物資源の採掘などの最上流工程においては、自然環境への依存や影響が大きいことから、今後はさらなる上流工程の実態把握と、必要に応じた働きかけを進めていく必要があると認識しています。

自然関連のリスク・機会の考察にあたっては、LocateおよびEvaluateフェーズで分析した要注意地域や依存・影響関係を踏まえ、操業拠点における環境データも考慮し、自然が事業に及ぼすリスク・機会と、事業が自然に及ぼすインパクトという両面から特定しました。特定したリスク・機会の一覧は以下の表の通りです。

| カテゴリー | 事業活動における主なリスク | 自然へのインパクト | リスク出現時期 | 財務影響 | 主な対策 |

|---|---|---|---|---|---|

| 政策および法規制 | 大気/水質/土壌汚染物質の排出規制強化の影響による対応コスト増加、操業の制限 | 大気/水質/土壌汚染物質の排出規制強化に伴う地域の環境改善 | 中期~長期 | 中 | ・各汚染物質排出状況については測定および開示 ・VOC排出の多い工場に対して燃焼設備の更新を実施し、排出量削減を確認済み ・排水処理施設備を更新済み ・土壌へのPRTR対象物質の排出はなし |

| 大気/水質/土壌汚染物質の排出規制強化の影響による原料価格上昇 | 中期~長期 | 中 | ・サステナブル調達の推進を目指した取引先とのエンゲージメント実施 | ||

| 廃棄物排出の規制強化の影響による対応コスト増加 | 廃棄物削減による有害物質の排出回避 | 中期~長期 | 中 | ・ゼロエミッション率1%以下という目標設定のもと進捗管理の実施 ・廃棄物量の多い拠点では売上原単位に対する廃棄量の観測実施 |

|

| 市場 | 環境負荷の低い原料に需要が集中し、原料価格上昇 | バイオマス素材の過剰伐採や人為的開墾による既存の生態系喪失 | 中期~長期 | 大 | ・サステナブル調達の推進を目指した取引先とのエンゲージメント実施 |

| 評判 | 原料調達を含めた環境配慮に欠けた操業によるESG評価や評判の悪化に伴い、顧客からの取引先選定からの除外 | 環境配慮の重要性の高まりによる環境改善 | 中期~長期 | 中 | ・日本国内および諸外国で規制されている化学物質の使用はしていない ・グリーン調達規定に基づく調査を通じて対象化学物質が含まれた原料を調達しないよう対応 |

| 急性的な物理リスク | 台風や大雨等による拠点周辺の河川の氾濫や地滑り被害による操業の停止、修繕費用の発生 | 河川を含むその周辺地域で形成されていた生態系が崩れ、土地の劣化 | 短期~長期 | 中 | ・洪水シミュレーションの結果に基づき、財務影響の定量化と洪水対策の具体化 |

| 慢性的な物理リスク | 水不足による操業の制限や停止 | 河川や地下水の不足により河川等の生態系バランスが崩れ、生物多様性の喪失 | 中期~長期 | 中 | ・生産に使用する水の節水対策の強化や、水のリユース、リサイクルの検討 ・売上あたりの取水量観測を通じた取水効率の把握 ・水ストレスリスクのある拠点での使用水量削減や貯水タンクシステム導入などの検討 |

| カテゴリー | 事業活動における主な機会 | 自然へのインパクト | 機会創出時期 | 財務影響 | 主な対策 |

|---|---|---|---|---|---|

| 資源効率 | 水資源の利用効率化による生産あたりの費用低減 | 河川や地下水の水資源が保全され、河川及び河川周辺の生態系の保全 | 短期~長期 | 小 | ・各工場にて水使用量削減対策を実施 ・具体的な目標の検討 |

| 廃棄物のリサイクルや再利用による費用低減 | 資源の持続可能な利用と廃棄による有害物質の排出回避 | 短期~長期 | 小 | ・使用量の多い溶剤の回収はおおよそ対応済み ・その他の溶剤の回収メリットの調査/検討 |

|

| 製品とサービス・市場 | ライフサイクル全体での環境負荷低減に貢献する製品の需要拡大 | 環境負荷低減による環境改善 | 中期~長期 | 大 | ・石油由来の有機素材からバイオマス由来の素材への変更検討 ・軽量化による資源使用量低減ならびに使用段階における環境負荷低減を目指した製品開発 |

| 評判 | 事業を通じた自然保全活動によるESG評価や評判向上に伴い、企業価値が向上 | 環境配慮活動の促進による環境改善 | 中期~長期 | 中 | ・環境情報の積極的開示 ・環境関連目標の検討 |

特定したリスク・機会は、TNFDが提供するシナリオ分析ガイダンスに基づき、現在に主眼を置いて将来起こる可能性のある世界を複数想定し、それぞれの想定される世界観(シナリオ)における自然関連のリスク/機会の不確実性ならびに影響度合いについて考察しました。

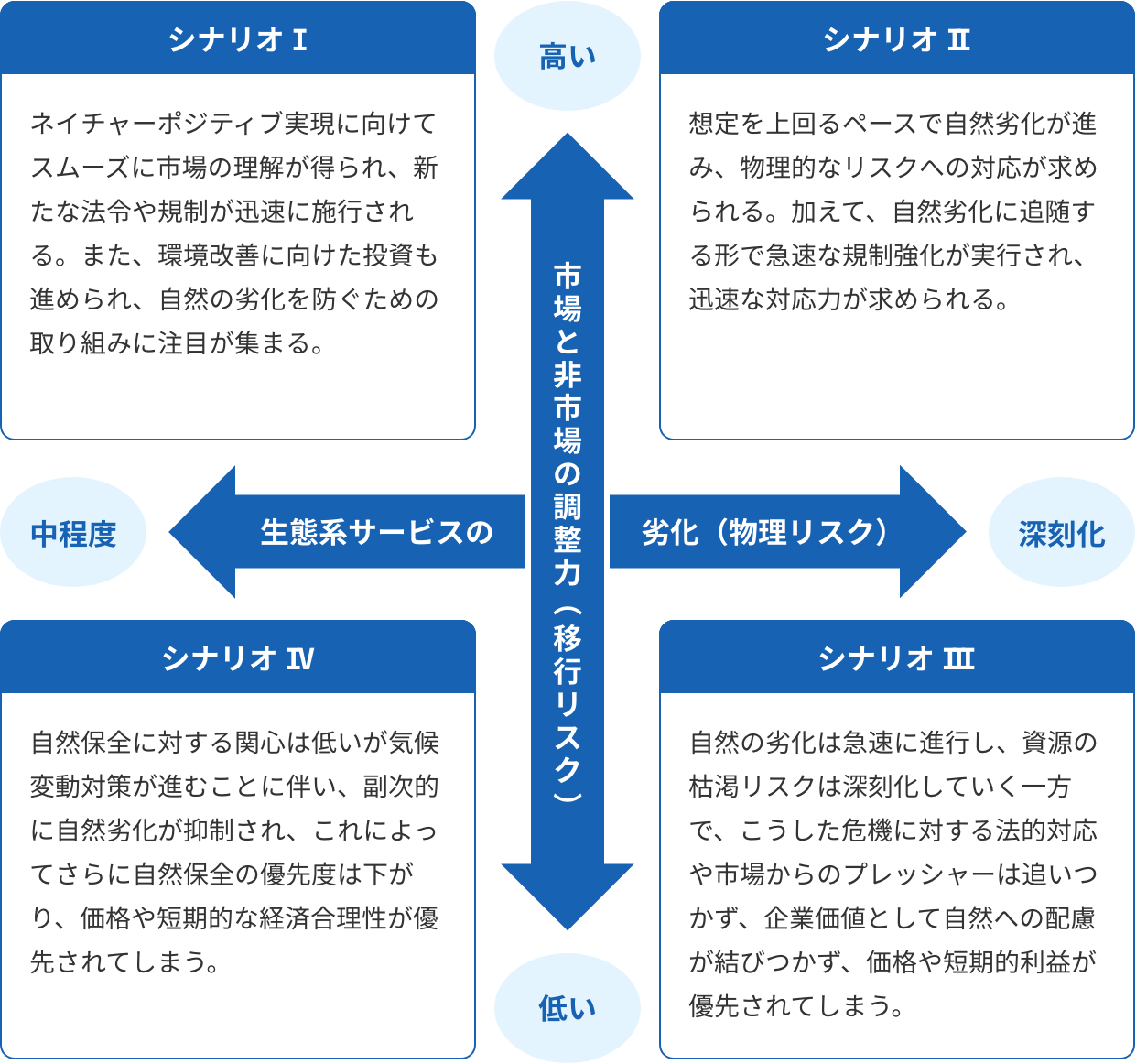

2024年度に実施したシナリオ分析では、シナリオ分析ガイダンスにて自然関連を考察する上でどの企業にも当てはまるとして推奨されている、「生態系サービスの劣化(物理リスク)」と「市場と非市場の調整力(移行リスク)」の2軸によって分類される4つのシナリオを設定しました。想定したシナリオの概要は以下の図の通りです。

このシナリオ設定に基づき、各拠点の自然との接点や環境データ、周辺地域や国の動向等踏まえ、各シナリオにおいて日本化薬グループに求められる戦略は以下のように整理できます。

国内外の環境関連規制を適切にキャッチアップし、それに対応した製品開発や事業プロセスの整備が不可欠となります。また、ネイチャーポジティブに向けた取り組みが推進されるため自然の劣化は緩やかとなり物理的リスクは限定的ですが、ステークホルダーからの評判という観点で事業活動における環境負荷低減施策は引き続き重要となります。加えて、適切かつ透明性の高い情報開示がより一層重要となることが考えられます。

事業活動において最も依存している自然資本として水資源が挙げられ、かつ実際に渇水による取水制限を受けたことのある過去を踏まえると、水不足を想定した渇水対策の整備が重要となります。さらに、自然の劣化に対する監視も強まることから、水資源利用の高効率化に向けた取り組みの推進ならびに関連情報を開示し、事業活動における外部への影響について適切な情報を提供することが重要となります。

シナリオⅡと同様、第一に物理リスクへのレジリエンスを高めるべく水資源関連の取り組みが重要となります。それに加え、短期的利益や価格が優先されてしまう市場に対しては資源効率によるランニングコスト低減の側面から物理リスクの対策と利益の追求を目指すことが価値創造につながると考えています。

気候変動対策は進む一方で自然資本の保全が強く推進されるわけではないため、長期的な視点ではシナリオⅡないしシナリオⅢへの転換の可能性を内包していると考えられます。そのため長期的な視点での取り組みが特に重要と評価でき、物理的なリスクの顕在化ならびに自然保全への関心が高まった際に迅速な対応を可能とすべく、自然関連情報の集約や開示準備、自然資源の効率利用や環境負荷低減に資する製品開発の準備を進めていくことが重要となります。

上記シナリオ分析の結果を踏まえ、日本化薬グループにとっての自然関連リスク・機会への対応という観点では、水資源の確保や高効率化の推進、ならびに自然保全に貢献する製品開発の優先度が高いと評価できます。そのため、水資源への依存度を売上あたりの取水量を基準に特定し、依存度が高い地域を「マテリアルな地域」と定義しました。該当する拠点は以下の表の通りです。

| 関連事業 | 拠点名 |

|---|---|

| ファインケミカルズ事業領域 | 福山工場 |

| 無錫先進化薬化工(WAC) |

今後はこれら拠点と水ストレスリスクの高い拠点を中心に、水使用量や効率に関する目標設定を検討し、取り組みを推進していきます。

(現在、日本化薬グループで実施している水資源利用に関する取り組みはこちらをご覧ください。)

2024年度の分析では「セイフティシステムズ事業」と「ファインケミカルズ事業領域」が対象でしたが、今後は「ポラテクノ事業」と「ライフサイエンス事業」についても同様の評価を進めてまいります。また、自然資本との関わりが特に強いという結果が得られた原材料の調達段階において、採掘先の調査や働きかけを強化し、バリューチェーン全体でのデュー・ディリジェンス体制の構築を目指していきます。

日本化薬グループでは、自然関連のサステナビリティ重要課題として「エネルギー消費量と温室効果ガス排出量の削減」「排水および廃棄物の削減」「水資源利用の効率化」を特定しており、全社的なレスポンシブル・ケア活動の重要な要素として積極的に取り組んでいます。

(サステナビリティ重要課題の特定方法はこちらをご覧ください。)

自然資本への依存と影響、ならびに自然関連のリスクと機会の特定・評価は、RC・技術統括部が中心となって実施しています。その際には、TNFDが推奨する分析手法であるLEAPアプローチに基づいた調査・分析結果を踏まえ、日本化薬グループにとって重要な優先課題を選定しています。

優先課題の選定にあたっては、LEAPアプローチにより整理された自然関連課題を、「深刻度」と「発生頻度」の2軸で評価しています。「深刻度」については該当リスクのある拠点における関連指標の数値の大きさ、「発生頻度」については当該リスクのある事業別拠点数から評価し、総合的に高い評価となった課題を優先課題として選定しています。

選定された優先課題は、レスポンシブル・ケア活動を統括する環境・安全・品質経営推進委員会に報告されます。報告内容には、現行の方針に基づく活動状況、課題や問題点、ならびに対応状況が含まれ、それらをもとに次年度の方針案について検討が行われ、サステナブル経営会議において年度方針が審議・決定されます。

策定された年度方針に基づき、各事業場およびグループ会社では、自然関連の取り組みを含むレスポンシブル・ケア活動を展開しています。その進捗状況は、定期的に実施される「中央環境安全衛生診断」を通じて、確認・監督しています。

(レスポンシブル・ケア方針や重点課題、体制、監査の詳細についてはこちらをご覧ください。)

日本化薬グループでは、サステナビリティ重要課題として「エネルギー消費量と温室効果ガス排出量の削減」「排水および廃棄物の削減」「水資源利用の効率化」を掲げており、その実現に向けて以下のような目標を定めています。

| 重要指標(KPI) | 2025年度到達目標 | 2024年度実績 | 主な取り組み |

|---|---|---|---|

| 温室効果ガス排出量 (Scope 1+2) |

(2030年度達成目標) 70,598トン以下 (2019年度比46%以上削減) |

111,102トン |

軽量化シリンダー型インフレータ(新世代インフレータ)をKMYで生産開始。前世代のインフレータと比較し、CO2を30%削減。 グリーンプロペラントMGGの開発。 【機能性材料事業】 航空機向けをターゲットとしたCFRP/GFRP用熱硬化樹脂について、展開可能性のある開発品を実機評価。 バイオ由来原料を使用した高耐熱・高信頼性熱硬化樹脂の開発。 【色素材料事業】 産業用インクジェットインク(コート紙用、軟包装用)の開発。 感熱用ノンフェノール顕色剤の拡販。 【触媒事業】 水素製造用触媒の共同研究を推進。 マテリアルズ・インフォマティクス技術を活用した原料使用量削減および目的物収量向上に寄与する触媒の開発。 バイオ原料からプロピレンなどの基礎化学品を製造するための触媒開発。 【医薬事業】 省資源化につながる包装形態の変更、環境負荷低減素材の採用を推進。 |

| VOC排出量 | (単)実績を開示 | (単) 60.3トン | |

| COD排出量 | (単)実績を開示 | (単) 222.2トン | |

| 廃棄物発生量 | (単)実績を開示 | (単) 28,225トン | |

| リサイクル率 | (単)80%以上 | (単) 86.5% | |

| ゼロエミッション率 | (単)1%以下 | (単)0.6% | |

| SBTに批准した目標設定と具体的施策の検討・実施 | 進捗状況を開示 | 主な取り組みに記載 | |

| TCFD提言に沿った情報開示 | 進捗状況を開示 | 情報開示済み | |

| 環境問題に配慮した製品・技術の開発推進 | 進捗状況を開示 | 主な取り組みに記載 |

さらに、TNFDガイダンスにおいて開示が推奨・要求されている自然関連の指標については、以下の表にその開示状況を示しています。

| 指標番号 | 指標 | 測定指標 | 開示場所 |

|---|---|---|---|

| ー | GHG排出量 | Scope1,2 | ESGデータ集>温室効果ガス排出量 |

| C2.0 | 土壌に放出された汚染物質の種類別総量 | 土壌に放出された汚染物質の種類別総量 | ESGデータ集>産業廃棄物・汚染物質>PRTR対象物質 |

| C2.1 | 排水排出 | 排水量(合計、排出先別) | ESGデータ集>水 |

| 廃水中の主要汚染物質(COD、全リン、全窒素、SS) | ESGデータ集>産業廃棄物・汚染物質>排水の管理 | ||

| C2.2 | 廃棄物の発生と処理 | 廃棄物量(非有害/有害、一般廃棄物/産業廃棄物別、廃棄物種別、処理方法別) | ESGデータ集>産業廃棄物・汚染物質>廃棄物 |

| C2.3 | プラスチック汚染 | プラスチック使用量(包装資材ープラスチック系) | ESGデータ集>マテリアルフロー>原材料使用量 |

| C2.4 | 温室効果ガス(GHG)以外の大気汚染物質総量 | 種別非GHG大気汚染物質(VOC、NOx、SOxなど) | ESGデータ集>産業廃棄物・汚染物質>大気 |

| C3.0 | 水不足の地域からの取水量と消費量 | 水ストレス地域における国別使用量、拠点数 | ESGデータ集>水>日本化薬グループ製造・研究開発拠点の水ストレスに関する調査結果(2024年度) |

| C7.3 | 機会 | 自然関連の機会に向けて展開された資本支出、資金調達または投資額。 | ESGデータ集>環境会計>環境関連設備投資 |

今後は、現時点で未開示となっている指標の開示を進めるとともに、LEAPアプローチなどを通じた分析結果に基づき、重要と判断された水資源関連指標を中心に目標を設定していく予定です。

これにより、事業活動における環境負荷の透明性の向上を図るとともに、グループ全体として環境負荷の継続的な低減を目指していきます。

高崎工場は、当時の東京第二陸軍造兵廠岩鼻火薬製造所の払い下げを受けて、1946年4月より黒色火薬の製造所として操業を開始し、その後、1971年8月に医薬製造業へと事業転換しました。操業開始時より「自然との共生」を目指し、ISO14001を2001年1月に取得しています。

「群馬県立公園群馬の森」や烏川の自然に囲まれた環境の中で、高崎工場では「生命と環境を守り続ける高崎工場」のスローガンのもと、環境方針に「一人ひとりが生命関連産業に従事していることを十分認識し行動するとともに、環境保全活動を進め、豊かな自然環境と調和のとれた工場運営に」と定めています。

工場は56万m2の広大な敷地があり、工場立地法の緑地として届け出ている11万m2はほぼ自然植生のまま残されており、高崎市街地には大変貴重な自然型樹群の中で当時の生態系が維持されていると考えられています。

敷地の東側・南側・北側の三方は、利根川水系の一級河川「烏川」、利根川水系烏川支流の一級河川「井野川」と、利根川水系広瀬川支流の一級河川「粕川」に囲まれています。北側は「群馬の森」に隣接しており、シカやタヌキ、カワセミなどが生息しているこの豊かな自然環境と生態系をこれからも守り続けます。

環境施設としては、緑地とともに場内に「クリーク」を設置しています。これは火薬製造所の時代に水力を火薬製造装置の動力源に用いていた施設の一部で、当時使用されていた外国製の縦軸水車も大切に保管しています。

クリークは場内の排水処理施設で活性汚泥処理された処理水を一時的にプールしています。クリークの水質が水質管理基準に適合していることを確認した後、河川に放流することで、環境汚染防止に万全を期しています。

このクリークは居住区域から離れた自然型樹群の中にあり、河川にも近く動物にとって安全で、森や川で餌が獲れることから、毎年「渡り鳥」が飛来するオアシスになっています。毎年の渡り鳥の飛来と北方への旅立ちは従業員にとっても楽しみな季節のイベントです。